冠心病以在心外膜动脉中积聚的动脉粥样硬化斑块为特征,这一过程可以通过生活方式因素、药物治疗和侵入性手术进行调节。尽管在预防和治疗策略方面取得了进展,但冠心病仍然是一项重大的全球公共卫生挑战。2019年,全球发生了约2亿例急性心肌梗死、心绞痛和无症状缺血性心脏病例,导致910万人死亡。尽管有抗血小板药物、抗凝血药物、他汀类药物和其他降脂药物,冠心病仍然带来巨大负担,包括糖代谢障碍、肌病、肝毒性和肾毒性,这与显著的不良反应负担和治疗不一致性有关。因此,迫切需要找到该病的潜在新靶点。

浙江大学公共卫生学院健康科学大数据系李雪研究员团队、浙江省动脉粥样硬化疾病精准医学研究重点实验室崔翰斌团队联合瑞典卡罗琳斯卡学院Susanna C. Larsson教授和袁帅博士等共同开展了一项重要研究,相关成果近期发表于国际知名期刊BMC Medicine。该项研究深入探讨了可改变生活方式因素与冠心病之间的关联,通过蛋白质途径揭示了其中的奥秘。

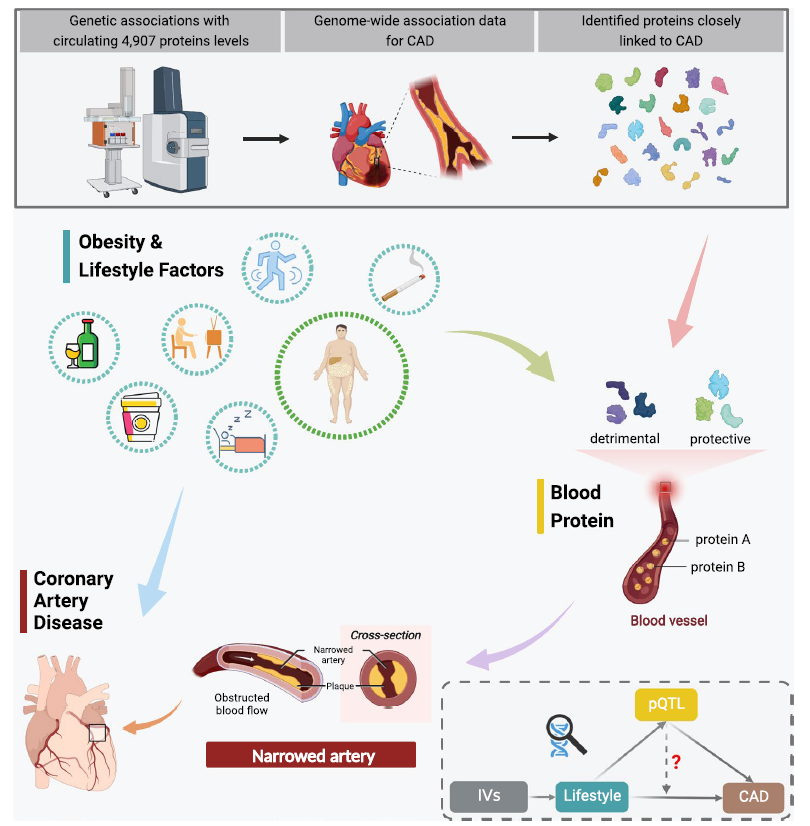

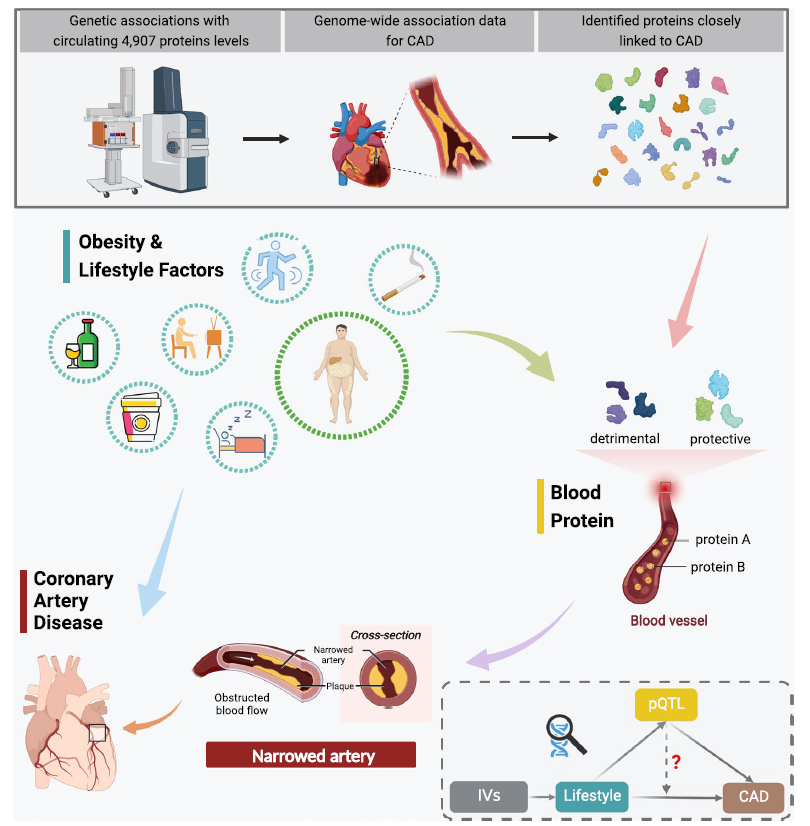

通过蛋白质组学的大数据遗传关联分析,成功识别了与冠心病相关的血液循环蛋白,并通过共定位分析排除了由连锁不平衡引起的潜在偏差。全面评估了19种可改变因素与冠心病风险以及与冠心病相关蛋白质水平之间的因果关系。同时,进行了中介网络分析,以探讨蛋白质在可改变因素与冠心病关系中的中介作用。

通过基因预测,发现了与冠心病相关的41种循环蛋白质,其中17种得到了高到中等的共定位证据支持。PTK7 (protein tyrosine kinase-7)、RGMB (repulsive guidance molecule BMP co-receptor B)、TAGLN2 (transgelin-2)、TIMP3 (tissue inhibitor of metalloproteinases 3)和VIM (vimentin)可能成为冠心病的潜在干预靶点。发现多种循环蛋白介导了可改变生活方式因素与冠心病之间的关联,其中PCSK9、C1S、AGER(advanced glycosylation end product-specific receptor)和MST1(mammalian Ste20-like kinase 1)在介导网络中表现出最高频率。

该研究揭示了可改变生活方式因素与冠心病之间关系的机制,即通过改变血液循环蛋白的动态水平,这些发现可以用于优先考虑治疗干预的进一步研究。总而言之,当前研究鉴定了19个正相关和22个负相关的蛋白-冠心病关联。这些循环蛋白似乎介导了许多可改变因素与冠心病风险之间的关系。值得注意的是,AGER和MST1在识别的中介网络中表现出高频率,这可能强调了它们在病理过程中的潜在作用,并提供了在肥胖和不健康生活方式条件下降低冠心病风险的有望治疗靶点。